わが愛しのオーディオアクセサリー

電源ボックスSaturnian Moonsの製作

その8: 内部配線材・配線方法・防振処理材の比較試聴と改修

電源ボックス内の内部配線は短いながらも、電気が流れる部分であるから音質に無関係ではいられないはず。ここでは自作派ご用達のハイCP単線3種を比較試聴してみることにする。なお、3台ともIECインレットはNC174-10N-A-F6.35を使用。サーモウールと制振合金単線を施し、内部配線はインレットから個々のコンセントへの直接分岐としている。それと、これ以降の試聴には「オコラ」は使わず、「ソフィBホーキンス」と「さよならToday」のみとしている。

|

内部配線材3種類

|

||

| 東日京三電線 | EM-EEF2.0 | 単線。PE絶縁/シース。導体純度不明。推定純度4N。 |

| 品川電線 | VVF2.0 | 単線。PVC絶縁/シース。導体純度不明。推定純度4N。 |

| 古川電気工業 | PCOCC1.6 | 単線。単結晶状高純度無酸素銅。OFCの一種。純度4N程度。 |

東日京三 EM-EEF2.0

オーディオ評論家福田雅光先生御推奨の屋内配線用電源ケーブル。直径2.0銅線の平行2芯タイプ。非塩素系樹脂(ポリエステル)を絶縁体と外装シースに採用。導体純度は4N程度と思われる。

今回製作した電源ボックス12台の内、10台にこの線材を使用している。このEM-EEF2.0試聴用電源ボックスは、先のIECインレット比較実験のニコオン NC174-10N-A-F6.35使用電源ボックスのことなので、その評価をそのまま引用する。

「ソフィー」の声に広がりを感じるのはNC174と同等。声の肉付きが増したようだ。ボーカルに厚みがある。腰が据わっているとでも言うべきか。シンバルが強く響き、音のエッジが立つ。ただ、音像の輪郭がやや緩いか。

「さよなら」はサックスの自然な延びが強化木より上。低音に厚み、若しくは重量感のある音。ドラムに凄みを感じる。エネルギッシュ。

「オコラ」は声に芯があってしっかりする。

品川電線 VVF2.0

一般的な屋内配線用ケーブル。

福田先生が数あるVVFの中で選び抜いたのが品川電線製だった。

「ソフィ」はなぜか低域がモリモリ出てくる。パーカッション表現問題無し。特に悪いと言う気はしないが、EM-EEFよりやや締まりが弱いか。

「さよなら」はEM-EEFよりわずかに音量が下がったように聴こえる。特に欠点らしいものはないが、EM-EEFに比べやや表現が平べったい気もする。

これは後にNo.70 Enceladusと命名。

古河電工 PCOCC1.6

特殊な引き延ばし行程を経て作られる単結晶無酸素銅線。一般には撚線で使用される素材。使用したPCOCCは直径1.6の裸単線。非常に硬い。裸線に私がテフロンチューブを被服した。

「ソフィ」はパーカッションが強い。ガツッと来る。ソフィが若々しく聴こえる。他の単線との違いを感じる。分離が良いものの、やや音の張り出しがきつく感じる。硬質単線ゆえか。

「さよなら」程よく締まりあり。ドラムが前に飛び出る。やや辛口な感じ。これも味のうち。

これは後にNo.71 pandoraと命名。

以上が、単線3種類の比較試聴だ。PCOCCはやはり線材の硬さが音に良くも悪くも影響している。以前、このPCOCC線を使用した電源ケーブルを試作したことがあるが、やはり同様の傾向を示したことを思い出す。電源系に喝を入れたい時、PCOCCは役立つかも知れない。エージングでしなやかさが加われば万人受けしそうだが、そうなるかどうかはわからない。VVFとEM-EEFには極端な違いというほどではないが、透明感でEM-EEFがやや勝る。これら3種を聴いて改めて思うに、EM-EEFは色付けなく欠点なし。値頃で理想的な内部配線材と言える。

【配線方法の違いによる音質比較検証】

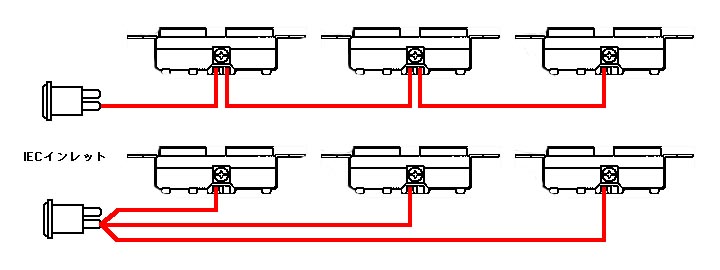

次に配線方法の違いによる音質比較をおこなう。インレットからの内部配線を個々のコンセントへの直接分岐にするか、コンセント経由で配線するかの違い。コンセントにおいて正しい表現か確証はないが、前者は並列配線(パラレル)、後者が直列配線(シリーズ)と言えるのかもしれない。

見当では、直列配線の方が音質が劣化するはずである。2個目以降のコンセントに流れる電流は接点を余計に通過してくるからだ。問題はその音質劣化が聴き取れるかどうか。なお、2台ともIECインレットはNC174-10N-A-F6.35を使用。サーモウールと制振合金単線を施している。ただし、直列配線においては1個目2個目のコンセントのケーブル差し込み穴に空きがないため、3個目のコンセントにのみ制振合金単棒を仕込んでいる。

|

配線方法2種類

|

||

| インレットからコンセント毎への3分岐配線。並列配線。 | ||

| インレット-コンセント-コンセント-コンセント配線。直列配線。 |

インレットからコンセント毎への3分岐配線の電源ボックスとは、先のIECインレット比較実験のニコオン NC174-10N-A-F6.35使用電源ボックスのこと。よって、ここではインレット-コンセント-コンセント-コンセント配線が前者と差異があった点についてのみレポートしよう。

「ソフィ」はわずかに鈍い。定位感が少し弱くなるような気がする。

「さよなら」はフルートがわずかに滲む。全体的に実体感がわずかに薄れる感じ。

この直列配線個体は後に並列配線に改修し、

No.64 Hyperionと命名した。

ごく簡単な批評だが、両者の違いはわずかだ。比較してみてはじめて、わずかに違いがあるかなという程度。この実験の時点で、さすがに私も疲れてきた。4時間あまりぶっ通しで同じ曲を何十回も聴いている。違いがあるのかないのか、気のせいなのかどうなのか、だんだんとわけがわからなくなってきた。そこで、ちょっと休憩。遅い昼飯を食してから、今回の電源ボックスにおける最後の検証をおこなった。

【防振処理の検証】

最後に制振合金とサーモウールがもたらす音質向上効果について検証した。下表の通り、4つの組み合わせを試聴。これらも変化の度合いとしてはわずかだが、それなりの差異を示した。

|

防振処理4パターン

|

||

| 1 | 制振合金ツァウバーワイヤーφ2.2+サーモウール | |

| 2 | 制振合金ツァウバーワイヤーφ2.2のみ | |

| 3 | サーモウールのみ | |

| 4 | なし | |

なお、下表中の1は先のIECインレット比較実験のニコオン NC174-10N-A-F6.35使用電源ボックスに該当する。2と3はあらかじめこの仕様のものを1台づつ用意しておいた。3を試聴した後、そこからサーモウールを取り除き、4として試聴。レポートは1との差異について記述している。普通は、何もないところに足していって試聴するのだろうが、ここでは逆に、付いていたものを外していくと言う、通常とは逆の試聴手順を踏んでいる。

1.制振合金ツァウバーワイヤーφ2.2+サーモウール

「ソフィー」ボーカルに厚みがある。腰が据わっているとでも言うべきか。シンバルが強く響き、音のエッジが立つ。ただ、音像の輪郭がやや緩いか。

「さよなら」はサックスの自然な延びが強化木より上。低音に厚み、若しくは重量感のある音。ドラムに凄みを感じる。エネルギッシュ。

2.制振合金ツァウバーワイヤーφ2.2のみ

「ソフィ」が1より大人しく聴こえる。少し落ち着いた雰囲気にるので、これはこれでクラシックなどに向いているかも。制振効果が出ているのだろうが、少し効きすぎかも。

「さよなら」も同様。重心が下がる。私は少し暗い感じがしてイマイチだった。

この個体は後に全個体共通の内部改善をおこなった後、No.62 Epimetheusと命名。

3.サーモウールのみ

「ソフィ」は声が透き通り、延び延びと歌う。ツァウバーワイヤーない方が開放感あるじゃないか。

「さよなら」も延びやか。明瞭感がある。全体的に明るさが増す。ただ、なにか抑え付けられるような感じもする。サーモウールを詰めすぎたか。

この個体は後に全個体共通の内部改善をおこなった後、No.63 Atrasと命名。

4.なし

「ソフィ」はさらに少し明るくなったが、やや煩雑な雰囲気も。

「さよなら」は3.に比べ楽器の輪郭が少し甘くなる。こうしてみると、サーモウールはそれなりに効いていたということが分かる。

【吸音材の変更】

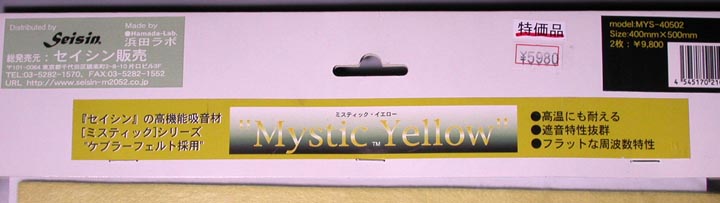

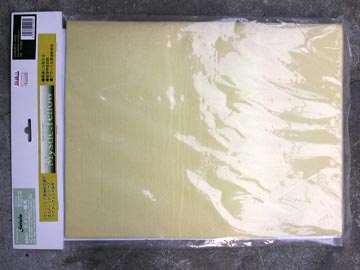

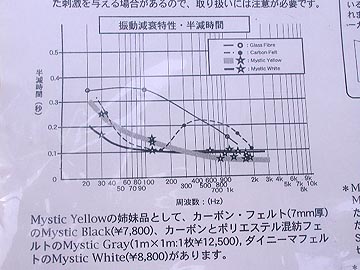

サーモウールはS/Nを上げ、音の間合いが良く聴こえるようになる。ケース内のこもりを取り除くと音にも良い影響を与えることが分かった。ただ、サーモウールの使用量が大過ぎたからか、瞬発力などが抑圧されている感じもする。サーモウールの量を減らすか、別の防音材を検討してみる必要がありそうだ。また、サーモウールは綿状になっているため、ケース内に固定しにくい。サーモウールはコンセント電極に触れないようにケースに入れ混んだが、万が一、コンセントのホット/コールド電極双方に接触してしまったら、発火事故を起こす危険性もある。そんな不安を抱えながら電源ボックスを使い続けるのはいただけない。それと、サーモウールはたまたま手元にあったから使っただけのことで、吸音材であれば一様に効果が出るものと思われる。もっと、使いやすくて効果があって、暗然な吸音材はないものか。そんなことから吸音材を模索し始めた。

何枚かのミステックイエローをケースに入れて音質的に利き目のあるサイズを割り出した。おおよそ30×700くらいで十分のようだ。このサイズのものを12枚切り出し片面にブチルゴムを貼付け、さらにケース内部底面に貼付けた。こんなことをやっていたものだから、一旦完成してからずいぶんと時間が掛かってようやく満足のいく最終型にこぎつけた。ミステックイエローの効果はサーモウールよりはっきりしていて、S/N感が増し、一音一音がより明瞭になった。少量でいいのも助かる。

【コンセントの捨て線差し込み改良】

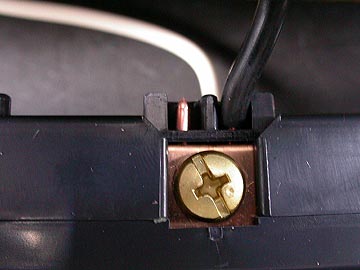

制振合金M2052ツァウバーワイヤーは良くも悪くも影響がある。コンセントのケーブル空き挿入口にツァウバーワイヤーを差し込むというのは我ながら良いアイデアだと思ったものだが、少々効き過ぎたようだ。ツァウバーワイヤーを入れたものと入れてないものを聴き比べてはじめて分かったことだが、ツァウバーワイヤーを使うと音が整うものの、大人しくなり過ぎた。パーカッションの立ち上がりやボーカルの延びやかさなどの美味しい要素まで抑え込まれてしまう気がする。エンゼルポケットの方も制振合金は使い過ぎると音が痩せてくると言っていた。似たようなことはフォステクスのタングステンシートでも体験したことがある。ネクラという言い方もできる。どちらかというと、その方がオーディオ的に言う改善なのかも知れないが、私的にはもう少しネアカが好みだ。世間に惑わされず、自分ならではのアプローチで自分好みの音に追い込んでいく、これがオーディオの醍醐味。試したことが凶と出るか吉と出るか、それを由とするか否とするか、これもオーディオの楽しみ。

|

その8

内部配線材などの比較試聴 |

||